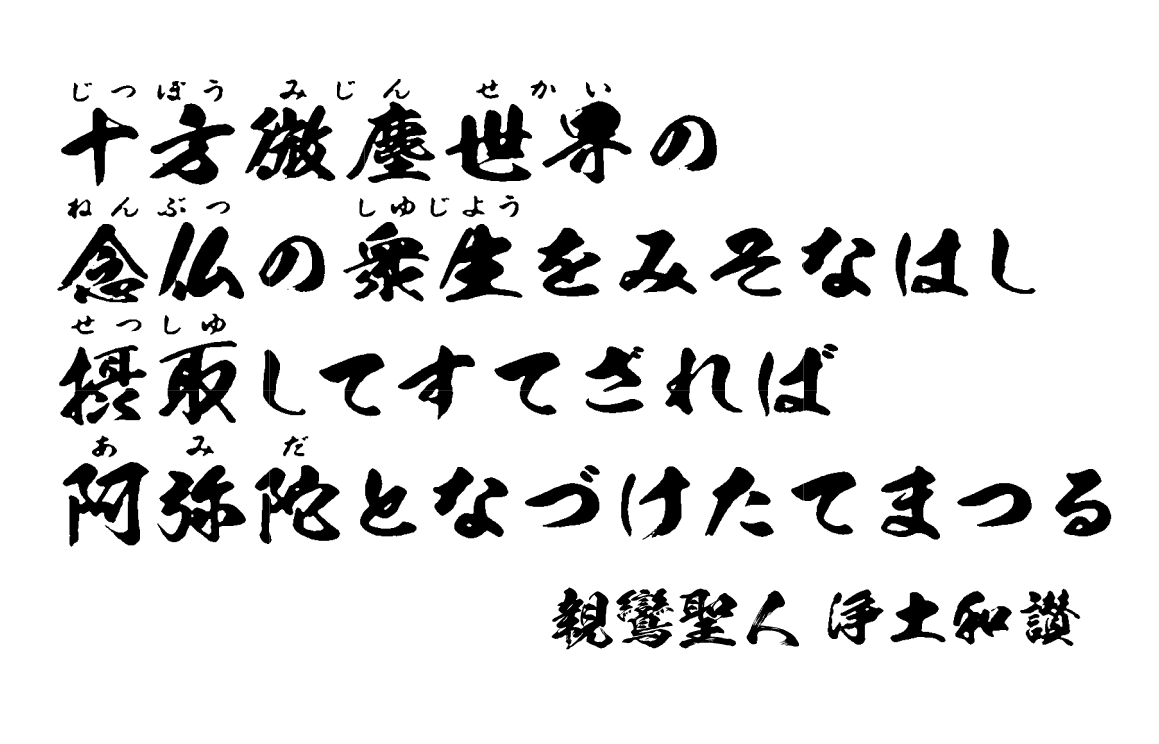

御本尊(阿弥陀如来)

開基年歴は不詳であるが、当寺はもと真言宗の寺院であったと伝えられている。その後、本願寺第8代蓮如上人の頃、念仏の教えに深く帰依し、石山合戦(1570年)の頃には既に本願寺へ属している。

その後、江戸時代後期におこった大石村の大火により、当寺をさかのぼる重要書類の多くを焼失しているが、元和(げんな)4年(1618年)、当寺の住職、釋祐善(しゃくゆうぜん)が本堂を再建したという記録が残っていることから、祐善を中興開基(ちゅうこうかいき)としている。

それから130年後、延享4年~宝暦6年にかけて、庄屋松屋の莫大な資金により、10年の歳月をかけて、再建された伽藍(本堂、山門、鐘楼堂、客殿、庫裏)は、第二次世界大戦の爆撃を受けて焼失する。その後、都市計画により境内地を縮小し、地方まれにみる荘厳なる伽藍と言われた当時の面影を見ることはできないが、御本尊である阿弥陀如来像は、古くからあるものが今も御内陣にご安置されている。

現在の本堂は昭和48年に再建され、平成24年の親鸞聖人750回大遠忌法要にあわせて記念事業が行われ、門信徒皆様のお力添えを頂き、本堂内部の施設が立派に修復されました。また、平成30年末には、新たに鉄筋コンクリート造のモダンな納骨堂が境内に完成いたしました。

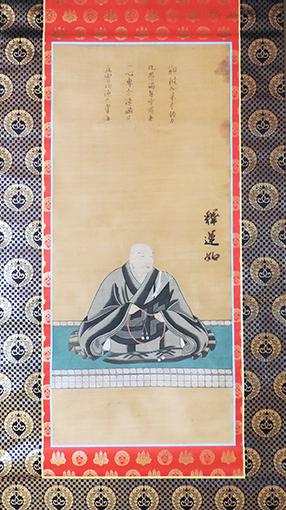

安政4年 本願寺廣如上人より授与

本願寺 親鸞聖人真向きの御真影

嘉永元年 本願寺廣如上人より授与

本願寺 蓮如畫像

第十四代住職 釋文昭

嬉しいとき、悲しいとき、楽しいとき、辛いとき、いつでもどこでもあなたを包んでくださっている仏さまがいます。その仏さまこそ浄土真宗の御本尊である阿弥陀如来さまです。阿弥陀如来さまの本願は、念仏ひとつで無条件にすべての人をお救いくださる仏さまです。

核家族化が進んでいる現代、特に都市部ではお仏壇を迎えるのは、大切な人を失った時なのかもしれません。そこからお仏壇のある生活がスタートすることが多いようです。大切な人を失った時、私達は手を合わさずにはおれないのです。それはとても大切な事です。なぜならば亡き方の面影や言葉、ぬくもりや優しさが私達にはたらいてくださっているからです。

人それぞれにさまざまな仏縁がありますが、阿弥陀如来さまのお心、お念仏の教えに出あえた時、悲しみの中にも仏さまのお慈悲を感じていただくことができます。

また仏教とは、すべての人が仏となる教え。互いに敬い助けあい、阿弥陀如来の智慧と慈悲に照らされて心豊かに人生を歩んでいくことのできる教えであります。共々に手が合わさる人生を歩ませていただきましょう。

善立寺は神戸市灘区のこの地で500年以上の伝統を受け継ぐお寺でありますが、時代に即した取り組みを常に考えながら護持発展してきました。

先代住職は神戸ではいち早く堂内に納骨堂を設置しました。そして、隣接地には墓所もありたくさんの方がお参りに来られるお寺です。

また、昭和45年には境内地に社会福祉法人 大石保育園を開園しております。以来、多くの子ども達がこの地で仏さまのご縁に出遇い、今では親子二代さらに三代へとつながっています。

これからも皆様にとって必要とされる寺であり続けたいと思います。どうぞ、お気軽にお参りください。

1974年

福岡県、真宗大谷派の寺で生まれる

1997年

京都、大谷大学真宗学科卒業

真宗大谷派佐世保別院に勤務

2004年

善立寺後継住職として入寺

2012年

親鸞聖人七五〇回大遠忌法要

善立寺第十四代住職に就任

大石保育園、事務長に就任

2017年

社会福祉主事認定資格を取得

おおいしこども園、副園長に就任

2020年

おおいしこども園、園長に就任

松岡 文昭

※スクロールで過去の法話が全て表示されます。

お寺と併設のこども園では、職員が研修を受けると、職員会議で研修報告をしてくれます。毎回学ぶことが多くあります。今回もとても興味深い話がありましたので、紹介させていただきます。

今から約七十年前、一九五〇年代に、ハーバード大学で行われた研究です。水のプールにラットを入れて、どれくらいの時間、沈まないように足を漕いでいられるかをテストしました。ラットは平均で十五分後には、あきらめて沈んでいきました。そこで、ラットが疲れ果て、沈んでしまう直前に、プールから出して体を乾かし、数分間休ませました。そして、二回目の実験をするために、再び水の中に入れました。

さて、二回目の実験でラットは、どのくらい沈まずに耐えることができたでしょうか。私はラットを少し休ませたとはいえ、一回目の疲れもあり、二回目は十五分を耐えられないのではないかと思いました。しかし、二回目の実験では、あきらめて沈むまでにかかった時間は、平均で六十時間でした。

これは、どういうことなのでしょうか。この実験を保育の視点で考えると、ラットは子どもです。最初は、疲れ果ててあきらめてしまった。しかし、溺れかけたその瞬間、助けてもらえたという経験ができた。つまり、いざという時に助けてくれる人がいるという信頼が、あきらめずに頑張ることへ繋がるということです。ただし、余裕がある時に助けると、頑張らなくてもよいという思考になるそうです。

私達にとって大切なことは、いざとなった時、助けてもらえる人がいるという信頼関係があることです。しかし、煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)と自覚する私達には、信頼関係が壊れない保証はありません。信頼する人とも、いつかは別れていかなければなりません。そんな私達に阿弥陀(あみだ)さまは、「我にまかせよ、必ず救う」と、絶対的な信頼を届けてくださっています。

源信僧都(げんしんそうず)の往生要集(おうじようようしゆう)には、「我、今、帰するところ無く、孤独にして同伴無し」とあります。帰るところを知らなければ、独りぼっちの孤独に陥るということです。阿弥陀さまは、私達の帰るべき世界は、浄土であると示しておられます。その浄土には、共に歩む人がいる。浄土には、私を待ってくださる人がいる。決して独りぼっちにはさせないと、南無(なも)阿弥陀仏(あみだぶつ)の念仏となって、私達に届けてくださっています。

(住職 松岡文昭)